고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

제3장 통일신라와 발해

<통일신라와 발해>(2문제)

나당동맹→백제멸망→고구려멸망→나당동맹결렬→삼국통일→후백제→후고구려→고려건국

당:금강하구→기벌포 매소성(육지)전투★

신라:계백→황산벌 기벌포(바다)★

1. 통일신라

-9주 5소경, 집사부 중심(중앙행정), 외사정파견(감찰), 촌락문서(3년에 한번/세금을 잘 거두려는 목적), 관음신앙, 미륵신앙, 점찰법회, 불교대중화, 역역, 군역, 농민에게 정전지급,

귀족은 풍족한 생활(금임택), 풍수지리설

①신문왕: 국학설치, 관료전 지급, 9주 5소경 5서당 10정(중앙과 지방 통치조직 정비),

유학(정치이념) 강조

②원성왕: 독서삼품과 (관리등용 제한적)

③불교사상: 의상-화엄사상, 혜초: 왕오천축국전, 원효: 일심사상, 정토신앙

④신라의 동요와 멸망★

-김헌창과 장보고의 반란: 중앙정부의 지방에 대한 통제력이 크게 약화

-전국 곳곳에서 농민들이 봉기: 원종과 애노의 난

-지방 호족★ 등장

지방에서 군사를 모아 자위력을 갖추고 스스로 성주 또는 장군이라 부르는 사람들

중앙에서 밀려난 귀족이 지방에 내려가 거주

토착세력인 촌주

지방관이나 지방의 보충지에 군대의 지휘관

-선종의 수용과 사상계의 변화:경전: 교종 (경전과 교리 이해 중시), 선종 (정신수양강조)

-후삼국 분열

⑤삼국통일: 한계점, 우리민족 형성의 기틀 다짐, 민족문화 발전의 토대

2. 발해

-고구려 유민+말갈인(다문화)

-3성 6부, 당(친화), 일본(경제교류), 신라(대립, 우의)

-해동성국, 거란에 멸망

-발해문화: 정혜공주와 정효공주 무덤(당문화 영향)

-유득공의 발해고

1 신라의 삼국통합과 발해의 건국

1) 신라와 당의 연합 <교재 pp. 59>

• 7세기 중반 동북아시아의 판도: 동서연합(신라-당)과 남북연합(왜-백제-고구려-돌궐)의 대립

• 백제의 신라 공격

① 백제는 관산성 전투 이후 신라를 계속 공격하여 신라 서쪽 40여 개 성을 빼앗음.

② 백제는 고구려와 연합하여 당항성을 쳐서 신라-당나라 간 연결로를 끊어버림.

• 신라와 당의 연합

① 신라는 대야성(합천)이 백제에 의해 함락하자 고구려에 도움을 요청했으나, 죽령 이북 한강

유역을 반환하라는 고구려의 요구를 거절하여 고구려와 신라의 연합은 성사되지 못하였다.

② 당은 고구려와 백제를 멸망시키는데 군사를 파견하고, 신라는 당에게 패강(대동강)이북의

땅을 넘겨주는 조건으로 신라와 당은 동맹을 맺는다.

→ 당의 의도는 고구려-백제를 멸망시킨 뒤 신라까지 복속시키려는 것이었다.

2) 백제의 멸망과 유민의 항전 <교재 pp. 60>

• 의자왕의 실정

① 640년 즉위. 왕권 강화, 민심 수습, 신라를 공격하여 40여 성 획득

② 반대세력 탄압, 아들들에게 좌평의 벼슬과 식읍 하사, 귀족들의 내분, 백성들의 생활궁핍.

• 백제의 멸망

① 660년. 황산벌 전투에서 신라에게 패배. 백강을 통해 당군은 사비성을 함락.

② 당은 백제 땅에 웅진도독부를 설치하여 군사를 주둔시키고 직접 통치하려 함.

• 유민의 항전

① 주류성(충남 한산)에서 661년 복신과 승려 도침이 왕자 부여풍을 맞아 부흥군을 조직

② 임존성(충남 예산)에서 흑치상지가 부흥군을 이끌고 저항

③ 백제 부흥군의 항전은 내분 등으로 인해 끝이 났으나 3년간 지속되었다.

3) 고구려의 멸망 <교재 pp. 61~62>

• 신라의 당의 협공 : 신라는 남쪽에서 당은 북서쪽과 바다 양면으로 고구려를 협공

• 고구려의 내분 : 연개소문 사망 후 그의 아들들 권력 다툼, 남생은 당에 항복하고,

연개소문의 아우 연정토는 신라에 투항했다.

• 평양성 함락 : 연남생을 앞세운 당의 50만 대군은 평양성을 함락한 후 안동도호부를 두었다.

4) 고구려 유민의 항전과 나당전쟁 <교재 pp. 62~64>

• 고구려 유민의 항전

① 보장왕의 아들 안승과 검모잠은 각기 고구려의 유민을 모아 신라로 들어왔다.

② 검모잠은 안승을 한성에서 왕으로 세우고 신라에 제후국이 되기를 청하였다.

③ 신라는 고구려 재건을 적극 지원 → ∵ 검모잠과 같은 고구려 세력이 당의 침략을 막아주니까

④ 안승과 검모잠이 다투다 검모잠이 살해당하면서 고구려 항전군이 약화되자, 신라는 안승을

금마저(전북 익산)으로 옮겨 보덕국왕으로 봉하였다.

• 나당전쟁

① 신라는 당나라가 백제에 웅진도독부, 고구려에 안동도호부를 심지어는 신라에 계림도독부를 설치하여 통치하려는 음모를 알아채고, 고구려의 항전을 도우면서 당과 전쟁을 벌였다.

② 672년 : 신라와 고구려 항전군은 백수성에서 당-말갈 연합군을 격퇴

③ 674년 : 당 고종은 김인문을 왕으로 삼는 등 신라의 내분을 획책하고 신라 침략

④ 675년 : 매초성 전투와 기벌포 전투에서 당군을 무찌르고, 대동강~원산 이남 영토를 확보

5) 발행의 건국 <교재 pp. 64~65>

• 696년 거란족이 독립을 선포한 틈을 타 고구려 유민들은 만주 동북으로 이주하여 말갈족을 규합하며 세력을 늘렸다.

• 698년 대조영은 만주 동모산 기슭에 진국(震國, 振國)을 세움. 713년 발해(渤海)로 바꾸었다.

• 발해의 주민구성 : 고구려인(소수, 지배계층)+말갈족(다수, 피지배계층)

• 발해의 역사적 의의 : 고구려 후손이 옛 고구려 땅에 나라를 세워 그 문화를 계승·발전시켰다.

2 통일신라의 지배체제와 사회

1) 통치체제의 정비 <교재 pp. 66~67>

• 왕권강화

① 왕명 변경 : 통일 전의 불교식 왕명에서 유교식 왕명으로 바꾸고 유교정치이념을 내세웠다.

| ※ 유교를 공식적인 국가통치이념으로 천명한 조선뿐 아니라 그 이전의 고려나 통일신라도 왕권을 강화하고 효율적인 통치체제를 마련하기 위해 유교를 통치이념으로 활용하였다. |

② 왕위 계승 고정 : 이후 무열왕계가 독점적으로 왕위를 계승하며 왕권을 강화하였다.

③ 왕명을 집행하는 집사부의 기능이 강화되었다.

• 중앙 통치 기구

① 집사부

․ 왕의 직속기관이며 국정 운영의 중심, 그 장은 시중(중시).

․ 국왕의 명령을 직접 받아 행정을 집행, 국정을 총괄하는 역할

② 집사부 예하 기관

| 이 름 | 직 무 | 이 름 | 직 무 |

| 병 부 | 군 사 | 이방부 | 사법 및 형벌 |

| 위화부 | 관리의 인사 | 예작부 | 토목공사 |

| 창 부 | 조세 및 재정 | 공장부 | 관청수공업 관리 |

| 예 부 | 교육, 외교, 의전 |

• 지방 통치 조직

① 9주 : 지방에 9주를 설치(주의 장관은 도독), 주(도독)-군(태수)-현(현령) 체제로 정비

② 향·부곡 : 지역이 좁고 인구가 적어 현이 될 수 없는 지역에 설치

③ 5소경 : 지방특별행정구역. 중앙 귀족 일부와 고구려, 백제 귀족들을 거주하게 함.

서라벌이 국토 동쪽에 치우쳐 있는 것을 보완하고 지방세력의 성장을 견제하는 역할.

• 군사 조직 : 9서당과 10정

① 9서당 : 중앙군. 신라, 백제, 고구려, 말갈, 보덕국인으로 구성. 복색을 달리함.

② 10정 : 지방군. 각 주에 1개씩 배치하고, 한산주에만 2개를 배치

2) 통일신라의 경제와 백성의 생활 <교재 pp. 68~70>

• 토지지급제도

① 통일이후 지배층의 권력 기반으로 토지소유의 중요성이 커졌다.

② 식읍(食邑) : 문무왕이 전공을 세운 귀족에게 새로 얻은 땅과 백성을 나누어준 것.

③ 녹읍(祿邑) : 귀족들에게 등급별로 지급.

④ 관료전 : 신문왕 7년(687년) 문무관료에게 차등을 두어 지급.

⑤ 녹봉 : 녹읍을 폐지하고 대체한 것. 관리가 직접 조세를 거두는데서 발생하는 폐단 방지 목적

그러나 귀족들의 반발로 경덕왕 16년(757년) 녹읍이 부활되었다.

⑥ 정전(丁田) 지급 : 성덕왕 21년(722년) 농민들에게도 일정한 토지를 지급하였다.

⑦ 불교사원도 방대한 토지를 소유하여, 지배층의 한 부분을 차지하였다.

• 백성의 생활

① 귀족 : 사치와 호화로운 생활을 누림. 금입택과 사절유택 소유

② 백성 : 수확량의 절반을 귀족에게 바치고 공물·부역·군역도 부담해야 했다.

③ 향·부곡민 : 포로나 반역죄인들을 격리한 지역. 농·목축·수공업에 종사. 백성보다 무거운 부담

④ 노비 : 귀족들의 농장·목장 등에서 사역, 때로는 귀족의 사병으로 전투에도 참여함

• 신라장적

① 촌을 단위로 한 민정문서로 3년 단위로 다시 작성

② 가호 수, 인구, 토지면적, 가축의 수, 과일나무의 수 등을 통계하여 기록. 인구는 남녀 구분하여

연령별 6등급으로 기재

③ 목적 : 국가는 장적을 바탕으로 조세와 각종 부담을 부과하였다.

3) 통일신라의 대외관계 <교재 pp. 71~72>

• 대당對唐관계

① 국교정상화 : 성덕왕(713년)때 신라왕으로 인정받음. 2년에 1회 정도 당나라에 조공

② 신라-당의 교역

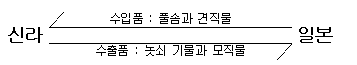

• 대일對日관계

① 문무왕 8년(668년) 일본에 사신을 파견하여 당나라에 공동대처할 것을 모색

② 일본이 율령국가체제를 갖출 수 있도록 도움

③ 8세기 중엽에는 공식 외교관계보다 일본과의 사적 교역이 활발해짐

④ 신라-일본의 교역

• 신라의 중계무역 : 당에 있는 신라인들이 당과 일본을 중계. 당나라에 신라방 형성.

• 장보고의 청해진

① 장보고는 9세기 서남해안 해적을 소탕하고 해상교역을 주도하였음

② 신라에서 청해진대사의 직함을 받고 재당 신라인사회까지도 조직·통솔함

4) 신라 말 사회 동요 <교재 pp. 72~74>

• 중앙의 반란 : 진골귀족들의 권력다툼 → 이긴 자가 왕위를 차지함

① 혜공왕 4년(768년) 각간 대공의 반란 이래 숱한 반란이 일어나 혜공왕 사후 155년간 20여명의 왕이 교체되었다.

② 780년 선덕왕 즉위 이후 무열왕 직계자손의 왕위 계승은 무너졌고 왕위쟁탈을 둘러싼 귀족간의 내분이 치열하게 전개되었다.

• 지방의 반란 : 822년 김헌창의 반란, 846년 장보고의 반란

• 개혁 시도 : 원성왕(독서삼품과 설치), 애장왕과 흥덕왕(법령 개정, 인사제도 개혁 등)의 개혁은

귀족들의 반발로 성과를 거두지 못하였다.

5) 신라 말의 호족과 농민 <교재 pp. 74~76>

• 지방 호족

① 호족 구성은 낙향한 진골, 6두품, 지방관리, 촌주, 초적과 도적을 이끌던 세력 등 다양

② 중앙 진골귀족들의 권력다툼, 지방 통치 이완을 틈타 대규모 토지를 소유하고 사병 양성

③ 스스로 성주 또는 장군이라 칭하고, 농민봉기를 이용하여 세력을 확대해나감.

• 농민 봉기

① 원인 : 왕의 실정과 재해, 막중한 조세 부담을 거부하며 봉기하게 됨.

② 주요 봉기 : 원종과 애노(사벌주), 기훤(죽주), 양길(북원), 붉은바지부대(백제지역) 등

③ 농민봉기가 전국을 휩쓸면서 신라는 후삼국으로 분열했다.

• 후삼국

① 궁예는 기훤, 양길의 휘하에 있다가 독자세력 형성, 송악 호족 왕건의 항복을 받음

스스로 칭왕하고(901년), 국호를 후고구려-마진(904)-태봉으로 바꾸면서 신라를 공격

② 견훤은 서남지역을 차지하고 무진주·완산주를 중심으로 후백제 건국(900)

③ 후백제와 태봉은 신라에 대한 백성들의 반감을 이용하여 후삼국의 패권을 쥐기 위한 전쟁을 벌임

3 발해의 발전과 사회

1) 해동성국 발해 <교재 pp. 76~79>

• 발해의 외교

① 대당관계 : 711년 당은 건국축하 사신을 보내 발해를 회유. 733년 정식 수교 → 동북아 평화유지

② 대신라관계 : 발해-신라는 초기에 적대적이었으나, 발해-당 관계가 개선되면서 사신 왕래

③ 대일관계 : 727년 일본과 수교. 790년 신라와 일본의 외교관계 중단 후 발해는 당과 일본의 중개 역할을 담당하였다.

• 발해의 발전

① 2대 무왕 : 독자적 연호 사용, 국가체제 정비, 흑수말갈 등 여러 부족 정복

② 3대 문왕 : 수도 천도(동모산→상경)

③ 9대 선왕 : 흑수말갈 등 말갈세력 복속. 요동지역 지배 → 고구려의 故土 대부분을 회복

사방 5000리의 대제국을 이루며 ‘해동성국’이라 불렸다.

• 발해의 통치기구

① 3성 6부제

․ 3성(정당성, 중대성, 선조성)과 6부(충·인·지·예·신·의)

․ 기능 : 중대성(왕명초안), 선조성(왕명선포), 정당성(왕명집행), 6부(인사·재정·교육·군사·사법 등)

․ 특징 : 정당성 밑에 중대성·선조성을 두고, 정당성이 6부를 관장하며 행정을 총괄하는 독특한 구조

② 5경 15부 62주 : 경(京, 주요 중심지), 부(府, 큰 지방행정구역)밑에 주-현을 두어 행정구역 정비

③ 군사조직 : 중앙군은 10위衛로 편성, 지방군은 농사지으며 비상시 대비, 국경에는 독립부대 배치

• 발해의 도로망 : 영주로(중원), 조공도(바닷길), 신라도, 일본도, 거란로 → 사신·상인들이 왕래

• 고구려를 계승한 발해 : 발해는 727년 일본과 수교하면서 보낸 국서에 ‘고려’와 ‘고려국왕’이라는 칭호를 써서 고구려를 계승하였음을 표방하였다.

2) 발해의 사회와 문화 <교재 pp. 79~81>

• 발해의 주민구성

① 고구려계(지배층) + 말갈계(피지배층) = 공동체 의식이 약하였음

② 지배층 : 문무 9품의 등급, 복색 구분, 궁·후·백·자·남의 작위 수여

③ 피지배층 : 백성과 천민, 말갈족과 타 종족, 고구려 피지배층 후손. 농업과 목축, 군역에 종사

• 발해의 문화

① 혼성문화. 고구려, 당, 말갈의 토착문화가 복합됨

② 발해의 고분 → 발해의 복합문화의 특징을 잘 보여주고 있다.

․ 3대 문왕의 딸 정혜공주의 무덤 : 돌방무덤(석실분)으로 고구려 전통

․ 3대 문왕의 딸 정효공주의 무덤 : 벽돌무덤(전축분)으로 당나라 영향

3) 발해의 멸망 <교재 pp. 81~82>

• 내외적 요인

① 내적 요인 : 9세기 중반 지배층 내분발생, 말갈족은 발해의 지배에서 벗어나려 독자적 행동

② 외적 요인 : 당의 쇠퇴를 틈타 거란의 야율아보기가 916년 황제를 선포하고 발해를 공격

• 발해의 멸망

① 지배층 분열과 피지배층인 말갈족이 이탈하면서 거란 침입 20일 만에 발해는 순식간에 멸망

② 세자 대광현은 수천 명을 이끌고 고려에 투항

4 통일신라의 유교정치이념과 불교

1) 유교정치이념 <교재 pp. 82~83>

• 통일신라는 왕권강화와 제도정비하며 유교이념을 내세웠다.

① 설총의「화왕계花王戒」: 왕에게 유교이념에 따른 정치를 하도록 권유하는 우화

② 충담의「안민가安民歌」: 군신을 부모에, 백성을 자식에 비유하여 각자의 역할을 노래한 것

③ 유학자들의 활동 : 강수(외교문서), 설총(이두 제작), 김대문(『계림잡전』,『화랑세기』)

④ 국학 설립

․ 신문왕 2년(682년) 박사, 조교를 두어『논어』,『효경』등과 한문학 강의

․ 15~30세까지의 6두품 출신들이 입학 → 행정 실무를 담당하는 관리 양성

⑤ 독서삼품과 : 원성왕 때 설치한 관리임용시험제도

• 6두품의 좌절

① 골품제 하에서 국학과 독서삼품과를 거친 6두품은 제 아무리 뛰어나도 정해진 한계 이상으로

출세할 수 없었다. 고위관직은 오로지 진골귀족의 전유물이었다.

② 사회적 제약에 불만을 품은 6두품들의 당나라 유학이 증가하였다. 이들은 당나라에서 외국인

대상의 빈공과에 합격하여 당의 관리가 되기도 했으니, 대표적인 인물이 최치원이다.

2) 불교학과 불교문화의 융성 <교재 pp. 84~85>

• 원효의 정토신앙

① 대·소승경전을 두루 섭렵하고 그 뜻을 새롭게 해석하여 많은 저술 남김. 예)『대승기신론소』

② 정토신앙 : 아미타불을 염불하면 누구나 극락왕생 → 일반 백성들에게 전파

• 화엄종과 법상종

① 화엄사상 : 모든 사물은 현상적으로 차별이 있으나 본질은 다 진리를 내포하고 있다는 사상.

② 유식사상 : 법상종. 현상의 모든 차별과 변화는 인간의 의식에서 비롯된다고 설명.

③ 대표적인 인물 : 의상과 태현

• 유학승 : 통일기 무렵부터 많은 학승들이 당에 유학. 혜초(『왕오천축국전』-서역 여행기)

• 통일신라의 불교예술

① 많은 절과 탑, 불상 등 조성: 불국사, 석불사, 다보탑과 석가탑, 성덕대왕신종 등

② 무구정광대다라니경 : 1966년 석가탑 수리할 때 발견. 현전하는 세계 최고의 목판인쇄물

• 선종禪宗의 도입

① 교학 연구 중심의 교종과 달리 선종은 참선수행을 통해 스스로의 불성을 깨닫는 것을 중시

② 왕실귀족의 후원을 받던 교종과 달리 지방호족들과 백성들에게 호응을 받아 널리 퍼짐

③ 선종은 개인의 수행에 대해 스승의 인가를 받음. 스승-제자의 계보를 중시(스승의 부도탑과 탑비를 건립하고 추모)

'한국사의 이해' 카테고리의 다른 글

| 한능검, 방통대, 방송대 농학과 교양 한국사의이해 요점 정리 6. 조선후기 정치 변동과 경제 발전 (0) | 2022.05.23 |

|---|---|

| 한능검, 방통대, 방송대 농학과 교양 한국사의이해 요점 정리 5. 조선건국과 국가 운영 (0) | 2022.05.22 |

| 한능검, 방통대, 방송대 농학과 교양 한국사의이해 요점 정리 4. 고려의 성립과 발전 (2) | 2022.05.21 |

| 한능검, 방통대, 방송대 농학과 교양 한국사의이해 요점 정리 2. 삼국의 성립과 발전 (0) | 2022.03.09 |

| 한능검, 방통대, 방송대 농학과 교양 한국사의이해 요점 정리 1. 선사시대의 전개와 고조선의 성립 (0) | 2022.03.06 |